最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事が気に入ったらシェアをお願いします。

仕事柄、チラシのデザインをしたりブログで文章書いたり作曲編曲したりするんですが、この本はある建築デザイナーさんのすすめで買って読みました。

いきなり余談になりますが、ヴァイオリン奏者(というか並のクラシック奏者)って余白に弱いって感じます。余白にもいろいろあって

例えばヴァイオリンの演奏。

これは弓という楽器の特性なのか、ピアノとは違い音が連続します。【発音】にテクニックの大半を必要とし、左手と右手と異なる動きをするため音の始点から終点までの拍感を損なう方が多い。管楽器の場合はその余白を【呼吸】という形でとり、弦楽器奏者よりは強い傾向にあると思います。

そういう意味ではクラシックピアニストもこの点で弱い。

演奏の余白とは、かなりのウエイトを【呼吸】に依存するところが強い。

これはたいてい音の密度ですね。

たとえば楽章間で演奏しない箇所は密度0です。

rit.(リタルダンド)やaccel.によって密度は変わります。

これを客観的に捉える力が優れた楽曲制作には大事な点になります。演奏能力にも直結しますね。

密度の高い曲は迫力や疾走感があって聴き映えしますが、リアルと同じでそんな状態が続けば疲れます。息切れします。

密度の低い曲は和んだり落ち着いたり、余白にさまざまな感情を埋め込む事ができますが、そればかりでも飽きたり眠くなったりします。

【聴くこと】の目的でそれらは意味が変わってきますが、2時間のコンサートではこれをうまく使わないと聴衆は疲れちゃいますよね。

これは分かりやすいですね。

どちらも僕が作ったチラシですが空白がある方が逆に載せた人物の写真や文字がわかりやすくなり、目に優しい。

もちろんチラシの目的も違うので「だめ」とかそういう意味ではないのですが、ぱっと見た目の話です。

余白をどう使うか、印象を決めるのにとても大事な要素と言えます。

これも見た目、読みたくなるかどうか、情報がどこに書いてあるか。読み手のことを考えれば、これらを常に意識しなければならないのは明白ですよね。

句読点と改行だけでだいぶ違います。

これにインデントを加えれば情報がまとまります。

とくに改行は多めに!

これは意識するだけでだいぶ読みやすくなるって言いますが、改行ってすごいセンスが必要と最近感じます。

ちなみに僕は

国語の成績が

すごく悪いので

この点が

一番

コンプレックス

で

す。

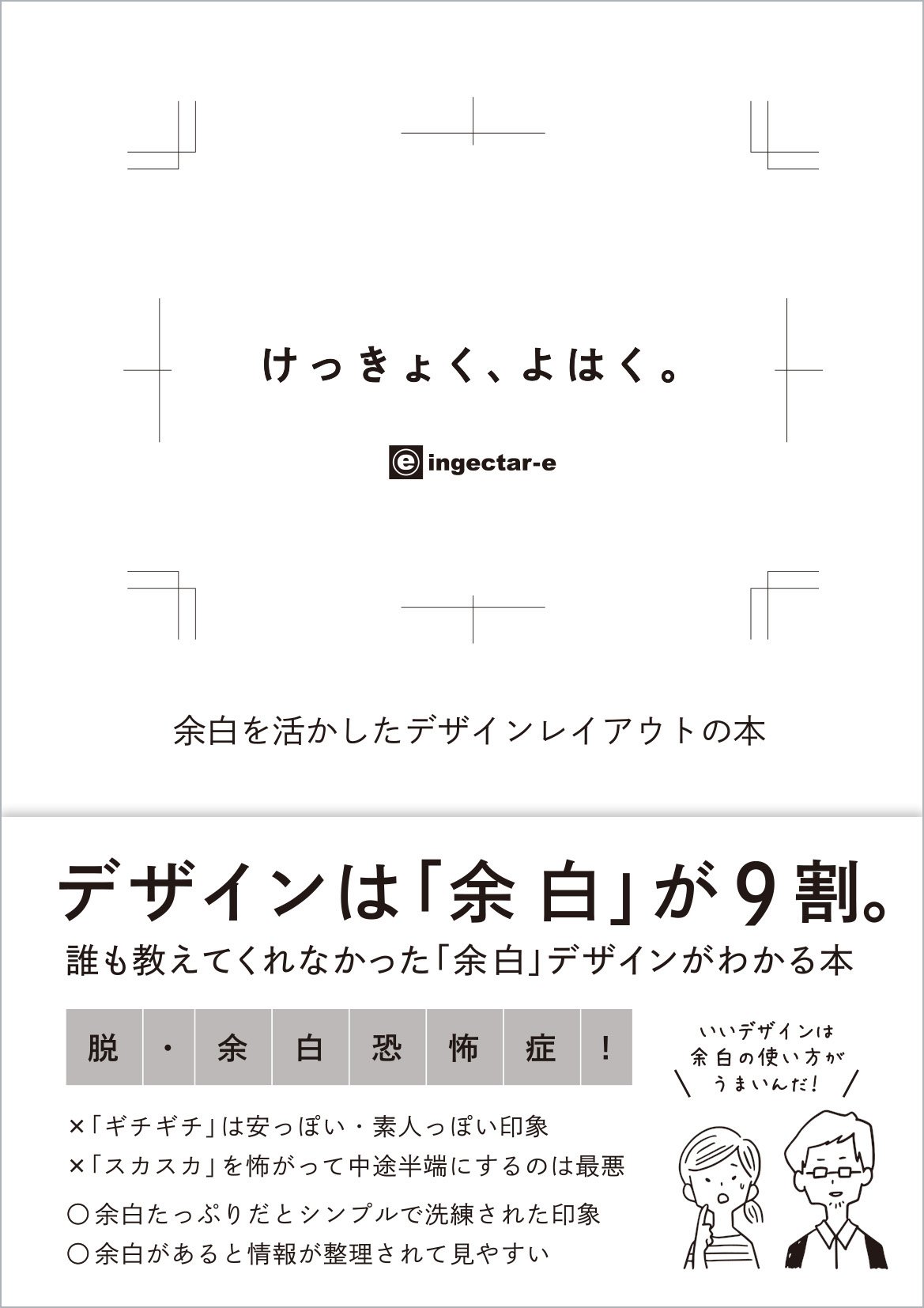

それましたが、本書『けっきょく、よはく。』はイラストについての余白についていろいろと例を含めて書いてあり、すごく参考になります。ただただ眺めるだけでも面白い。

余白がいい、悪いは賛否両論あると思いますが、考え方の一つとしてよくまとめられている。

ぼくはkindleで買いましたが、本で買って手元においておきたい一品です。

Total:2459 Today:2 Yesterday:1 Now:12